みなさん、こんにちは。

お子さんの学習について考えるとき、「どうすればもっと効果的に学べるのか」と悩むことはありませんか?

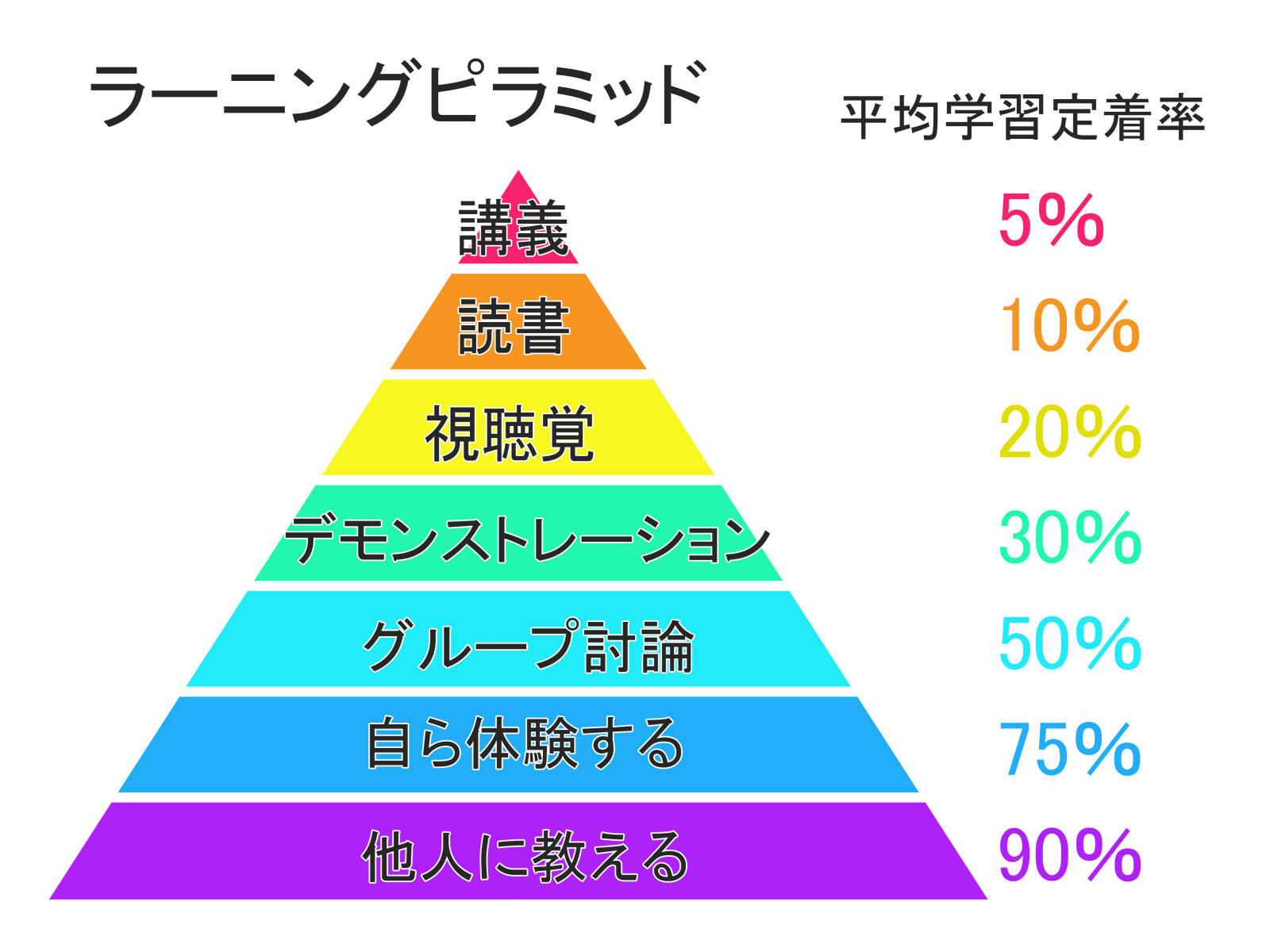

今日は、学習の定着率を高める方法として知られている「ラーニングピラミッド」についてお話しします。

このモデルは、アメリカの教育学者エドガー・デールが提唱した「経験の円錐(Cone of Experience)」をもとに発展したもので、学習方法によってどれだけ知識が身につきやすいかを示しています。

保護者のみなさんにぜひ知っていただきたい内容ですので、わかりやすく説明していきますね。

まず、ラーニングピラミッドは、学習方法を7つの段階に分けて、それぞれの「平均学習定着率」を示したものです。

定着率とは、学習した内容がどれだけ記憶に残り、実際に使える知識になるかの割合のことです。このピラミッドの上から下に行くほど、受け身な学習から能動的な学習へと変わり、定着率が上がっていきます。

それでは、具体的に見ていきましょう。

ピラミッドの一番上、つまり最も定着率が低いのは「講義を聞く」ことです。

これは先生が一方的に話す授業のスタイルで、定着率はわずか5%と言われています。

例えば、1時間の授業を聞いても、覚えていられるのはほんの少しだけ。

これは、お子さんが授業を聞くだけでは、内容を深く理解したり覚えたりするのが難しいことを意味します。

次に、「読む」が10%です。教科書や資料を読むのは大切ですが、それだけではまだ定着しにくいのです。

続いて、「視聴覚を使う」が20%です。

映像やスライドを見ながら学ぶことで、少し記憶に残りやすくなります。

例えば、歴史のビデオを見ると、文字だけ読むよりも印象に残るでしょう。

さらに、「デモンストレーションを見る」が30%。実験や実演を見せることで、お子さんは具体的なイメージを持ちやすくなります。

例えば、理科の実験を先生が見せてくれる場面ですね。

ここまでは「受け身」の学習ですが、ここから「能動的」な学習に移ります。

「グループ討論」が50%です。

お子さんが友達と意見を交換したり、質問し合ったりすることで、理解が深まります。

例えば、算数の問題をみんなで解き方を話し合うと、「なるほど!」という気づきが生まれやすいですよね。

次に、「実践する・練習する」が75%。

自分で手を動かして問題を解いたり、実験をしてみたりすることで、ぐっと定着率が上がります。

最後に、「他人に教える」が90%です。お子さんが友達や家族に習ったことを説明すると、自分の言葉で整理するので、ほぼ完璧に覚えられるのです。

このピラミッドからわかるのは、ただ聞く・見るだけではなく、「自分でやってみる」「人に伝える」ことが大切だということです。

例えば、お子さんが学校で習ったことを、家で「今日、こんなことを習ったよ」と教えてくれる場面を想像してみてください。

それだけで、お子さんの頭の中では内容が整理され、しっかり記憶に残るのです。

では、保護者のみなさんにできることは何でしょうか。

まず、お子さんが学校で何を学んだか聞いてみて、「それってどういうこと?」と質問してみてください。

お子さんが説明する過程で、自然と「他人に教える」学習ができます。

また、一緒に簡単な実験をしたり、問題を解いてみたりするのも効果的です。

例えば、料理をしながら分数を計算したり、植物を育てながら観察日記をつけたり。

日常生活の中で「実践する」機会を作ってあげると、学ぶ楽しさも増しますよ。

もちろん、すべての学習をピラミッドの下の方に合わせるのは難しいです。

学校では講義形式が多いのも事実です。

でも、家で少し工夫することで、お子さんの学びをサポートできます

。ラーニングピラミッドは、あくまで目安ですが、学習効果を高めるヒントが詰まっています。

お子さんが「わかった!」「できた!」と目を輝かせる瞬間を増やすために、ぜひ試してみてくださいね。